Арт-деко с кардамоном. Эдуард Никитин о себе и ювелирных 1980-х

Некоторое время назад на ЮВЕЛИРУМЕ появилась новая рубрика Знакомство с автором, в которой мы предлагаем художникам-ювелирам заполнить составленную нами творческую анкету. Наш новый автор не просто заполнил анкету, а еще и рассказал захватывающую историю своей жизни. Ниже — анкета-интервью с Эдуардом Никитиным — известным художником-ювелиром, чье творчество охватило сразу несколько исторических эпох, и чей тонкий юмор, особенный стиль и философский взгляд на вещи помог не только успешно пройти через разные времена, но и оставаться современным — точнее, вне времени — в любые из них.

Эдуард Никитин в своей московской мастерской (фото ЮВЕЛИРУМ)

Об авторе

- Имя: Эдуард Никитин

- Творческий псевдоним: gold_labyrinth

- Город: Москва

- Образование: Челябинское художественное училище

- Ссылки на творческие страницы: ednikitin.com

Анкета ЭДУАРДА НИКИТИНА

Как вы определяете жанр и стилистику, в которых сейчас работаете? Что считаете вашим узнаваемым почерком?

Мы, послевоенное поколение, жили в окружении вещей, которые попадали в Советский Союз в качестве трофеев. Они хранились у бабушки, в этих комодах с полированными стеклами, были великолепны, таинственны, но как было получено изделие такого качества – бог его знает. Из доступного для изучения на тот момент были японские работы, но не живьем, а в картинках – на советских пожелтевших открыточках. Были увиденные во время музейной практики в Оружейной палате Нюрнбергские немецкие кубки из серебра, которые меня несколько разочаровали — огромные, грубо сколоченные ведра для рыцарей, из них собак кормили или лошадей. Зато в Музее народов Востока (люблю его до сих пор) я как-то нашел прекрасную вазочку тончайшей работы – бронза, птички, золотые листики.

Для меня никогда не было вопроса поиска профессии, я всегда знал, чем хочу заниматься. Но нужно было понять, как создавать все эти предметы.

Родители (мы жили в Челябинске) в какой-то момент заметили мой интерес и отвели во дворец пионеров и школьников. Потом была художественная школа, затем — художественное училище. Учился я там на скульптора, занимался лепкой. Школа была академическая, там учили рисовать – и я, должен признать, действительно рисую хорошо. Курсе на третьем нас стали посылать в город Касли на практику (город в Челябинской области, крупный центр художественного чугунного «Каслинского литья», примечание Ювелирум), но мне показалось, это не моё. Я потихоньку решил осваивать другие материалы — воск, металл, но встал вопрос — а как с этим работать, где отлить? Вот с этим как-то постепенно и разбирались.

В середине 1980-х, в двадцать с небольшим лет, я уже работал на челябинской фабрике художественных изделий, и параллельно с работой делал свои авторские вещи. Уже через много лет я узнал, что первая сделанная мной работа была в стиле Арт-деко. Я стал настоящим «арт-декошником», и до сих пор мне этот стиль страшно нравится.

Ну а мой почерк стал формироваться, думаю, значительно позже.

Лирическое отступление №1. О ювелирных 1980-х. Челябинск

Середина 80-х, горбачевское время. Оно мало изучено, а я вспоминаю о нем очень даже хорошо.

Во-первых, был полный вакуум относительно всего. Золотые обручальные кольца можно было купить только по справке из ЗАГСа, и то по блату. Посетитель, зашедший в ювелирный магазин «Алмаз» на главной площади Челябинска, имел шанс обнаружить там лишь набор рюмок из Дагестана и случайно завалявшиеся янтарные бусы из Калининграда.

Одной из моих начальных (после учебы) работ челябинского периода стал перстень в греческом стиле со львом. Этот перстень заметил один местный народный художник, ему очень понравился рисунок, и он попросил сделать такой же, но с малахитом, на свадьбу дочери. Я сделал и очень мучился, за сколько его продавать, понимая, что если назначу низкую сумму, всю жизнь и буду работать за гроши. И тогда я набрал в грудь воздуха и назвал очень большую цифру. Заказчик на секунду сморщился, но потом почему-то обрадовался и отсчитал купюры. Это был мой первый гонорар, большая часть которого, впрочем, пошла на покупку двух обручальных колец – я в тот год женился.

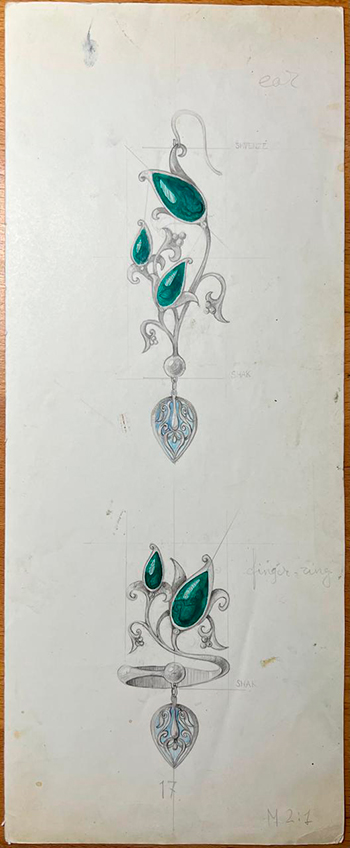

Эдуард Никитин, эскиз, 1981 г. (фото предоставлено автором)

Совсем незадолго до 1980-х, под конец хрущевских лет, в городах стали строить ювелирные заводы, соответственно наблюдалась острая нехватка квалифицированных кадров. На заводы присылали дизайнеров и модельеров, выпускников из Красного села Костромской области. Так мы познакомились с Геннадием Ленцовым – художником с абсолютно рафинированным вкусом. Гена был модельером 6-го разряда, одним из лучших дизайнеров в стране, и это тот редкий человек, у которого я готов спрашивать совета если бы у меня возникли сомнения, хорошая вещь или нет. Позднее в Свердловске было организовано училище для нужд завода – стали выпускать своих закрепщиков и монтировщиков.

А еще в середине 1980-х в Свердловске при Союзе художников каждый четверг проходили встречи чего-то вроде ювелирного клуба. Собирались мэтры, молодежь, искусствоведы и не только, пили чай, обменивались профессиональным опытом. Это было живое человеческое общение, мне ужасно нравилось там бывать. На Свердловском ювелирном заводе библиотекарь Валентина Ивановна Осокина умудрялась выбивать валюту для закупки зарубежных журналов, мы листали плотные подписки канадских, американских и других иностранных изданий и пытались понять – вот как они это делают?

Я, как сказал выше, в то время уже работал на заводе, но не государственном СЮЗ (Свердловском ювелирном), а на локальном челябинском, выпускавшем разную сувенирную продукцию – камни-яшму, письменные приборы, бижутерию.

Здесь, пожалуй, стоит пояснить. Все нормальные советские «золотые и серебряные» заводы относились к «Министерству приборостроения и средств автоматизации» (его уже, наверное, давно не существует). А наша сувенирная фабрика принадлежала «Министерству местной промышленности», которое удачно выпадало из общей системы. Как мы шутили, после ядерного удара нашу фабрику будут восстанавливать первой, т.к. все налоги от ее деятельности шли в бюджет Челябинской области, а не в Москву. Бесценный для региона актив!

Мы на заводе в те годы много сотрудничали с москвичами — молодыми Андреем Гилодо и Ириной Перфильевой. Оба они выходцы из НИИХП, научно-исследовательского института художественной промышленности. Перед специалистами этого института государство ставило задачу разрабатывать промышленные образцы, которые региональные заводы, такие как наш, должны были выкупать для выпуска массовых серий. Мы, конечно, выкупали, хотя дизайн для производства прекрасно умели делать и сами.

В какой-то момент наша челябинская фабрика разрослась — 700 работников + 200 надомников. Поскольку главным художником у нас числился непрофильный специалист — выпускник оформительского факультета магнитогорского образовательного заведения, решили, что его пора срочно менять на кого-то более квалифицированного, и трудовой коллектив почему-то выбрал меня. Мне на тот момент было всего 26. Директор был, конечно, не сильно этому рад, но я активно начал заниматься новой работой, в том числе музеем при фабрике. Музей был очень популярен, особенно когда приезжали гости.

И вот примерно в 1988-м руководитель области вызывает всех представителей производств (в тот момент в Челябинске было где-то 250 таких предприятий) и говорит: друзья, нам выпало счастье – приграничная торговля, напрямую торговать будем с финнами. Было велено собрать образцы продукции и привезти в Ленинград в финское представительство на Васильевском острове — в надежде, что финны чем-нибудь заинтересуются, заключат контракты и областной бюджет пополнится долгожданной валютой. И я повез в Ленинград «образцы» — шкатулочки с ножками, всякое-разное с завитушками и т.д., доставшееся от моего предшественника (к слову, их до сих пор продают). Честно скажу, за многое было стыдно, поэтому я прихватил с собой какие-то свои ювелирные авторские предметы из серебра, агатовых рыбок и что-то подобное.

Привезли, разложили в витринах, иностранцы с интересом принялись все это смотреть, а мы в ответ глядели на живых «капиталистов». И вот на третий день идет по выставке импозантный мужчина — твидовый пиджак, трубка с дорогим ароматным табаком, видно, что разбирается в камне — все определяет по шкале Мооса. Остановился около нас, осмотрел и заводские, и мои работы, и вдруг, оглядывая увесистые шкатулки из натуральной яшмы, предлагает на чистом английском: «не знаю, насколько вы их цените, давайте я выпишу чек на 20 тысяч долларов, обналичите в любом банке?» Какие 20 тысяч долларов США — шел 1988-й, еще была валютная статья. Оказалось, это был шведский консул. Его аккуратно оттеснили люди в штатском, он быстро понял, что происходит, спросил разрешения «сфотографироваться с господином Никитиным», дал свою визитку и в процессе сообщил — будете в Стокгольме, заходите, желаю вам открыть свой магазин на 5-й Авеню и стать миллионером.

Эдуард Никитин, серия «Тропические рыбки», 1986 (серебро, агат, черное дерево, перламутр, фианит, фото предоставлено автором)

В Стокгольме я позже бывал, но с консулом не встречался. А из Ленинграда вернулся в Челябинск, история эта стала немножко забываться, думал, на этом все закончилось. Но месяца через два мне на фабрику вдруг приходит именное письмо, в котором сказано: представители фирмы Штокман (Стокманн) желают иметь переговоры в Москве и приглашают в Финторг на Покровском бульваре. Собираю образцы, везу их теперь в Москву. Здесь меня встречают три улыбчивых финна. Сообщают: эти шкатулки с ящерками, заводская продукция, нам не очень подходят — у нас нет всего этого в эпосе. И просят меня — не мог бы я лично, как художник, адаптировать свой дизайн из камня к их задачам? Я прошу — покажите мне интерьер, куда будут вписаны предметы дизайна (речь шла не о ювелирных работах, а о более крупных из уральского натурального камня, вазы, шкатулки, что-то такое). Они меня повозили по посольским квартирам, где стояла скандинавская мебель, я достаточно быстро представил, что им надо, вернулся к себе и сделал коллекцию, что-то около 20 образцов — принципиально новых, без всех этих дурацких ножек и ящерок, смело склеивая кварц с яшмой, чистый дизайн. Когда снова встретились, они говорят: это именно то что мы хотели, мы готовы заказать первую партию для наших скандинавских магазинов тысяч на 300 долларов, давайте заключим контракт. А это очень большие деньги по тем временам!

И вот чудо! Мне 27 лет. Я, переполненный гордостью, еду на родную фабрику в Челябинск с этой новостью.

Но радость моя была недолгой.

Директору фабрики было 64 года. Вместо того, чтобы меня наградить за этот подвиг, он запер кабинет изнутри, чтобы никто не подслушал, и говорит: у тебя зарплата какая сейчас, 250? С завтрашнего дня будет 300. А у меня зарплата 600 плюс 200 пенсия. Я приезжаю на черной Волге, люблю свою секретаршу и еще одну женщину в Ростове-на-Дону. Мне свежий творог приносят в кабинет! Ты меня хочешь лишить всего этого счастья, моего уюта, которого я добивался столько лет? Мы этот заказ не сможем исполнить, у нас нет упаковки, мы будем срывать сроки — зачем нам все это надо? А валюту все равно у нас отберут, мы ее даже не увидим! Ты достиг успеха, забил гол в девятку, но аннулируй этот контракт, вот как хочешь.

Еду снова в Москву, настроение, конечно, уже не очень хорошее. Со мной в качестве моральной поддержки поехал мой друг, однокурсник, скульптор Митрошин. Снова финская советская торговая палата, финны все еще там. Наливают виски, я им что-то говорю про «сложности перестройки». И внезапно они предлагают: если здесь у вас не получается, может, вы к нам тогда доедете, на нашу территорию, и там поработаете с нами в качестве дизайнера? Давайте ваши паспортные данные! Я не очень поверил, но паспортные данные оставил, и паспорт Митрошина тоже. В итоге, следующие пару лет мы с ним провели, работая над разными проектами в Хельсинки.

Лирическое отступление №2. Хельсинки

Я очень благодарен годам, проведенным в Финляндии, очень много смог пообщаться с финскими дизайнерами. Жаль, не хватало знания языков хоть каких-нибудь, иначе я бы, наверное, вынес больше.

Что отличало финский подход к дизайну? Финны мне говорили: понимаешь, мы корабли строим, у нас море рядом. Мы любим, чтобы было как на корабле, ничего лишнего. Нужно, чтобы человек пришел с работы, погладил фарфорового (или деревянного) кота, и ему стало хорошо, потому что эти зайцы и коты тут в лесу бегают.

Ювелирка у них была примерно такая же. В восточной Финляндии есть такой сорт лабрадора «Спектр лайт», как говорили финны – «наш национальный камень». Это самый экстра-класс лабрадор из огромных кусков с переливами. И вот из него мы делали вещи «без рюшечек, без хохоряшечек», настоящий северный дизайн, который ассоциировался с местной природой. Кто интересуется, можно посмотреть примеры изделий того периода, может что-то сохранилось у антикваров, например, Lapponia Jewels из Лапландии. Красивые вещи, промышленные, но сделанные малым тиражом и очень качественные.

Почему финны вообще приезжали в Россию искать местных художников? Организовано это было так. Был в Финляндии некий человек, очень состоятельный и с хорошим вкусом, звали его Erro Rantanen, и его вкусу доверял истеблишмент страны. К примеру, кто-то покупает виллу, и ее нужно обустраивать. Приходят к нему, а у него целая картотека художников – из Испании, Швейцарии и тд. Показывает заказчику что-то вроде портфолио по каждому, они выбирают, кто им подходит, он заключает контракт. Конечно, он был в постоянном поиске новых авторов.

Обеспечить мою работу было несложно, в Финляндии есть мастерские, страна большая, народу мало. Моим заказчиком в числе прочих был архиепископ Иоганес из православной церкви, у него была резиденция в Лахте абсолютно современной архитектуры. Он отлично понимал, что ему нужно, и у меня до сих пор сохранились примеры работ для него.

Эдуард Никитин, примеры работ «финского периода» для архиепископа Иоганеса (фото предоставлено автором)

Заказы были разные, но как правило ассоциировались с финской природой. Мы использовали спил бразильского агата, серебро. Делали рельефы, зверей (анималистику), делали даже модели для керамической фабрики. Например, интерьерный объект, подставка под коллекционные шары «Лисичка».

Финляндия в прошлом была тесно связана с Россией как некогда часть Российского государства в составе Российской империи, но в то же время была автономной, с собственными полицией и армией. Туда часто любил приезжать прятаться Ульянов-Ленин. На вопрос, какой у вас выдающийся финский художник, финны отвечали – Илья Ефимович Репин, музей его есть в Лаперанте. Много я там поездил по стране.

Есть, кстати, интересная история про истоки финского дизайна, ее мне рассказали из первых уст сами финны чуть более взрослого поколения чем те, с кем я общался. Дело в том, что Финляндия проиграла войну СССР, Сталин наложил контрибуции, и финны работали в три смены, чтобы расплатиться. Когда расплатились, был национальный праздник. И к художникам обратился президент Маннергейм с такими словами: к сожалению, не могу всех обеспечить творческой работой, но у меня к вам такой призыв, помогите финским предприятиям сделать такой дизайн продукции, чтобы ее узнавали на всех континентах. И действительно, финские художники пошли на заводы – мебельные, стекольные, мануфактуры, и с тех пор к двум крупнейшим направлениям дизайна – итальянскому и японскому – добавилось финской. Отсюда взялся и, например, знаменитый архитектор Алвар Аалто – который и кресла делал, и столовую посуду, его музей есть в Хельсинки. Он делал функционально-прикладное, то есть декоративно-прикладное, но имеющее функцию. Они невероятно гордятся своим производством до сегодняшнего дня.

Интерьерные разработки с природным камнем. Работы «Финского периода» Эдуарда Никитина:

«Кот и кошка», 1991. Серебро, кварц (фото предоставлено автором)

«Лисичка. Подставка под коллекционные шары», 1991. Серебро, кварц, мех (фото предоставлено автором)

Мне там страшно нравилось работать — атмосфера какой-то чистоты, стильности, уюта. Я помню, как каждую пятницу, в короткий рабочий день, финны собирались коллективом и думали, кому еще чем-то помочь, какой-нибудь девочке машину купить – у нее старенькая. То есть финн финну – друг товарищ и брат.

Лирическое отступление №3. Немного Челябинска из 1990-х

Потом я вернулся в Россию, в родной Челябинск, а там — развал Советского Союза, шел 1992-й. Какие-то кооперативы, пейзаж резко изменился. И я не то чтобы не знал, чем заниматься — люди приходили, я даже инструмент кое-какой привез, но обстановка была специфическая. Публика приходила разная, то евреи, уезжающие в Израиль, то немцы, едущие на родину, то какие-то бандиты, прямо самые настоящие. И главная моя задача была — чтобы все эти разного рода клиенты у меня в мастерской не пересекались.

Был в Челябинске один местный коммерсант, он приобрел какие-то аметисты, я сделал ему на заказ кое-что на бурятскую тему, и еще одно колье – «Водолей». Когда колье было готово, оказалось, что денег у него уже нет. Колье осталось у меня, экспонировалось в Алмазном фонде. С ним связана особая судьба, я с этим колье не расстанусь никогда.

Работы «Челябинского периода» Эдуарда Никитина:

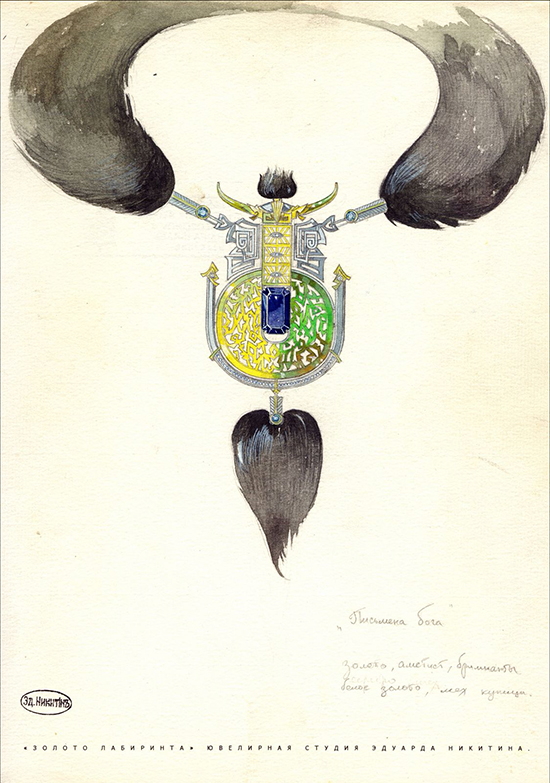

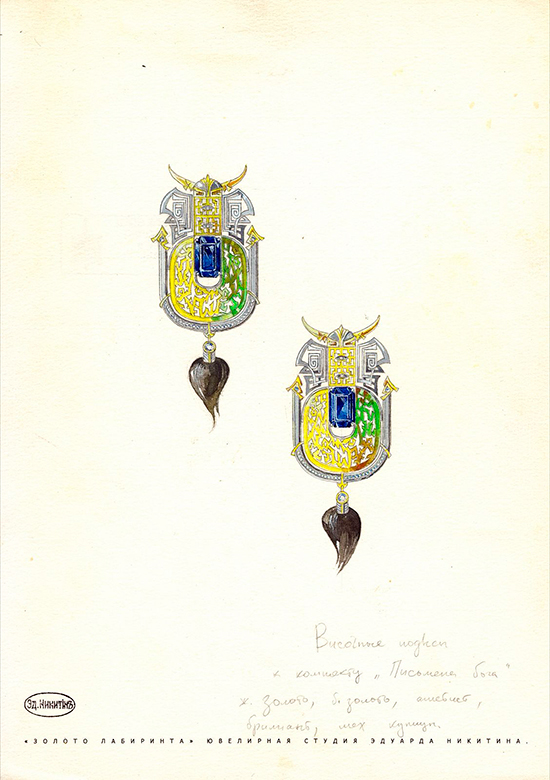

Подвес и серьги на бурято-монгольскую тему «Письмена Бога», 1992 (золото, бриллианты, аметисты, мех, фото предоставлено автором)

Эскизы к композиции «Письмена Бога» (фото предоставлено автором)

Rолье «Водолей», 1992 (серебро, золото, бриллианты, аметисты, хризолит). В 2016-м колье экспонировалось в «Алмазном фонде», в 2022-м — в ГИМе (фото предоставлено автором)

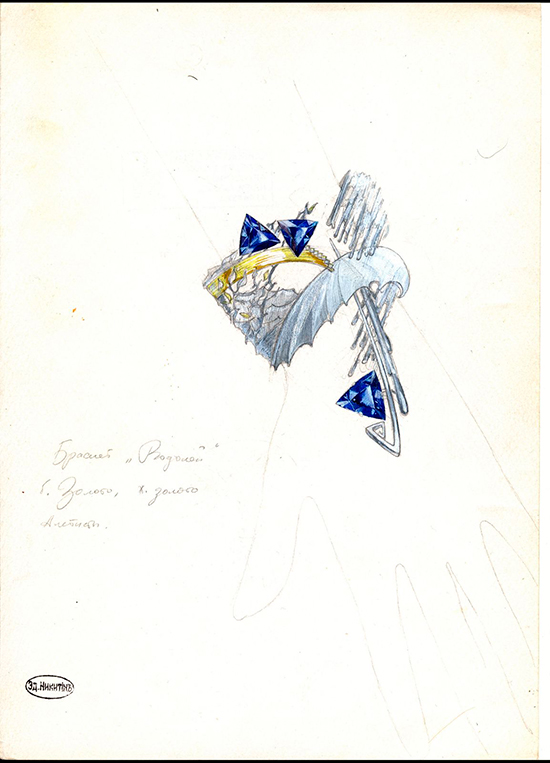

Эскизы к композиции «Водолей», браслет и колье, 1992 (фото предоставлено автором)

Лирическое отступление №4. Израиль

А потом мне мама говорит – давай съездим в Израиль, бабушку проведаем. Купил билеты, сделал визы, все как полагается. И что-то мне там неожиданно понравилось – другая обстановка, ювелиры хорошие. А это был тот период, когда Израиль держал мировую пальму первенства в объемах огранки бриллиантов — алмазная биржа, небоскребы и все такое. И мне пришла мысль немножко там поработать. Я на тот момент уже много умел, что не умели ювелиры, лишенные заграничной практики.

Вспоминаю один эпизод. Как-то ранним утром идем мы по Старому городу через древний иерусалимский базар, и около одного из магазинов видим молодого араба. Красавец как из кино, такой Омар Шериф. И вдруг он приглашает зайти. Это был магазин дамасского шелка, такой, как описывала в романах одна известная писательница, таких точки три было по свету, сейчас нет уже ни одной. Там пол был стеклянный, внизу видны подвальные, нижние полуарки времен византийской империи, ходишь и смотришь. И вот это богатство орнаментов и красок сирийского дамасского шелка так дало по мозгам, что я понял — мне очень хочется это исследовать, изучить знаки на этих орнаментах. Там не просто какие-то закорючки, они все что-то означают, и интересно понять, как эти значения и смыслы прошли через контекст времени, через народы. Собственно, этим я больше всего и занимался.

Как хорошо сказала искусствовед Лена Шипицына (она со мной в Челябинске оканчивала институт, сейчас живет в Израиле): твой стиль – Арт-деко с кардамоном. Я стараюсь соединить знания и умения, полученные на Западе, в Финляндии, со стилистикой Востока. Отсюда дуализм Запад-Восток. Это, по большому счету, и есть моя тема.

Любимые вами сегодня материалы и техники? Как они ощущаются при работе?

Хороший вопрос.

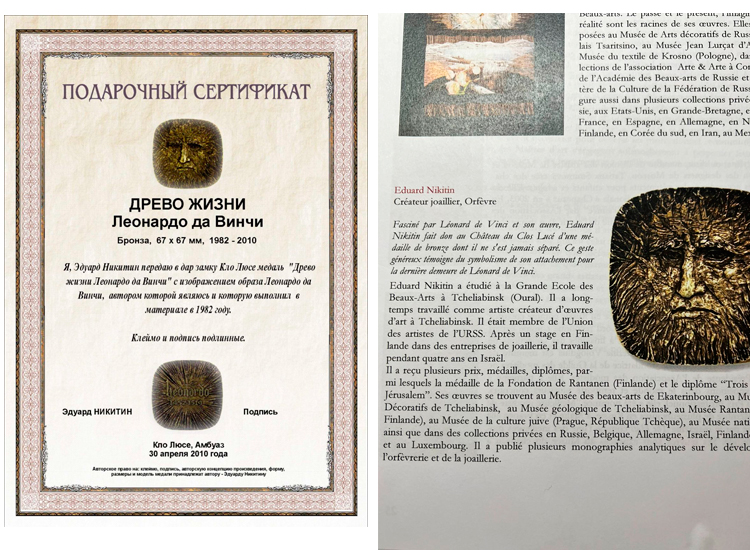

Поскольку я по образованию скульптор, мои первые работы были в доступном тогда материале, бронзе. Одна из таких работ была сделана еще на последнем курсе училища, это бронзовая медаль «Леонардо да Винчи». Леонардо смотрит на нас через солнце, сквозь дерево, как из вечности, одна из любимых моих вещей.

Про эту медаль есть небольшая история. Много лет она была абсолютно никому не нужна. Шел 2010 год, я работал уже в этой московской мастерской, где мы сейчас разговариваем. И тут Андрей Гилодо (многие годы – хранитель коллекции металла в ВМДПНИ, примечание Ювелирума) говорит, что нужно ехать во Францию в замок Кло Люсе, где последние три года жил и умер Леонардо да Винчи на руках Франциска Первого. Замок теперь в частном владении, и они каждое лето проводят фестиваль художников, у которых в работах есть тема, как-то связанная с Леонардо – летательные аппараты, искусства, и подобное. И вот они меня приглашают, а у меня в мастерской ремонт, никак не оставить. И я говорю – Андрей Акимович, я два экземпляра такой медали подарю в качестве извинения перед французами, что не смог приехать, мне ничего не надо, просто отдайте им. Он съездил, возвращается и привозит мне диплом на французском, где написано, что они считают, что я передал настоящий дух замка Кло Люсе, и просят далее делать эти самые медали в качестве наградных на их фестивале.

Медаль «Древо жизни Леонардо да Винчи», 1981, бронза (фото предоставлено автором)

Но вернемся к материалам. За бронзой наступил этап серебра. Керамику я тоже знал, умею работать, по тем временам это был доступный материал. Но я понимал, что керамика – хрупка, не выдержит времени, а хочется, чтобы в вечности что-то осталось. Это не то чтобы я такой офигенно гениальный, но мне очень хочется, чтобы у моего предмета было качество. Как отвечали учителя, покойный художник-ювелир В.М.Храмцов на вопрос – почему он не работает с янтарем:

«А для чего мне эта смола, у нас камней как грязи, мы делаем так, чтоб брошку сжал в кулаке и она не отломалась, хрясь об стол – чтоб держалась, и гарантия пусть будет лет сто, а лучше двести. А если нет такой гарантии, то это не про нас, это просто какая-то бижутерия, мы этим не занимаемся».

В общем, и мне тоже важна гарантия качества. Материал стоит дорого, работа технологически сложная. И вот если вложен труд, изделие должно пожить, послужить не одному поколению. Это не тот вариант, когда у тебя цепочка с подвесочкой, забыл в пляжной кабинке – ну и черт с ней, на маркете куплю другую.

Я не могу сказать, что у меня были ученики – учеников не было, но был когда-то помощник, была молодежь, задававшая те же вопросы. И я им отвечал примерно так же: к каждому материалу нужно подходить по-своему. Это как этапы жизни, как медали в спорте – первое место, второе место. При всем при этом все места абсолютно уважаемые, у каждого материала свое предназначение.

Возьмем, например, бронзу. Она по-другому обрабатывается, чем серебро или золото, у нее иная функция, но она тоже вечная, живет тысячелетия. И где-то ее можно чеканить, где-то какой-то дефект пропустить, закрыть фактурой. Инструменты для ее обработки требуются другие, патинировка другая. И предназначена она для своего – например, и на улице может стоять.

Что касается серебра — у него тоже своя специфика, чуть посложнее. Оно мягче, деликатнее. Не всякий камень способны удержать серебряные крапана. Но серебро красивое! И вот на каком-то предмете можно допустить недочет, где-то человек еще не доучился, и изделие выдержит, а что-то чернь скроет.

Но что допустимо на серебре, уже не допустимо на золоте. Там все должно быть более тщательно, более качественно. До золота надо дорасти.

И вот у меня такой случился переломный момент в отношении материалов. Был я тогда в Израиле, делал какие-то модели, скорее всего из серебра, денег еще тогда не было достаточных. Заглянули в мастерскую евреи, которые торговали бриллиантами, когда еще и Израиля не было, была подмандатная британская Палестина. Посмотрели, что я делаю, и сказали — заканчивай с этими глупостями, с серебром, должно быть золото 18 карат, и всё. И с тех пор золото – мой материал. При всем моем уважении к любым другим прочим.

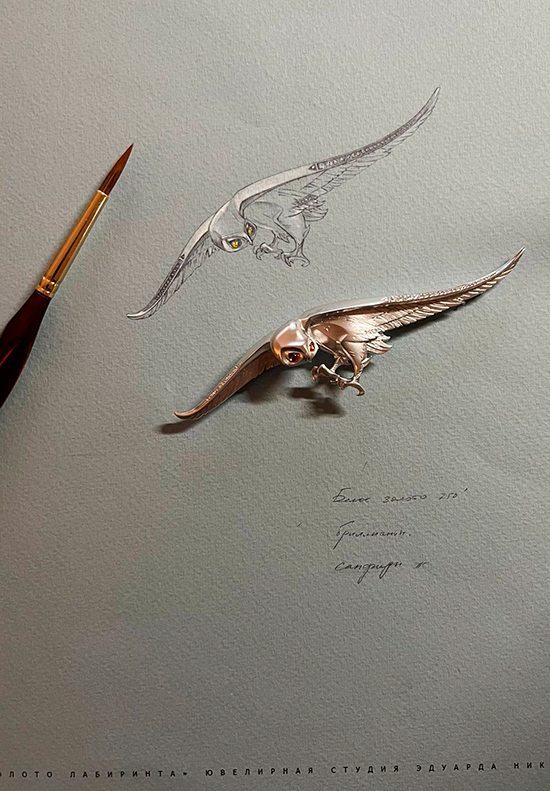

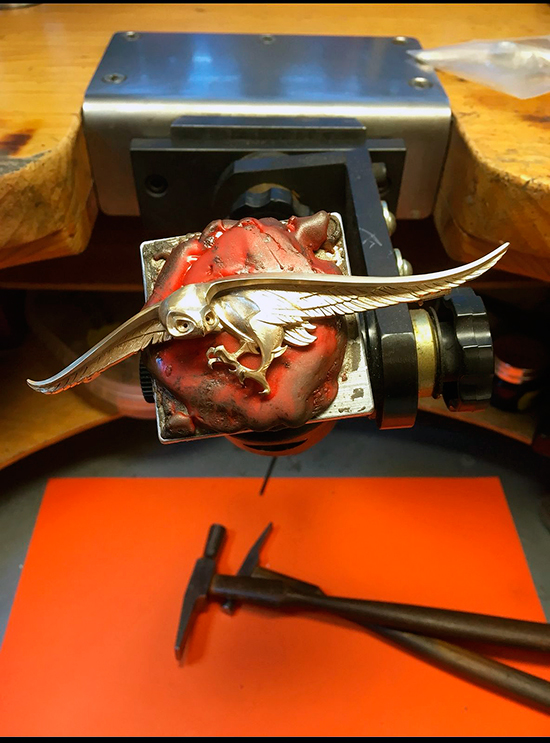

Вот, например, «Сова» из белого золота, я возил ее в Иркутск на конкурс Серебряный Бабр. Сделана очень тщательно, закрепка интересная, сзади безант, вот эта решеточка, чеканка, и золото матовое, пескоструйное. Роскошные дорогие предметы – они как правило вот с такими штучками, и иногда через эту фактуру тоже есть возможность передать какую-то информацию.

«Ночной полёт» («Сова») Эдуарда Никитина, эскиз к работе и этапы создания:

\

Всё, что я хотел бы сегодня сказать, донести своим творчеством – должно быть в золоте. Оно лучше льётся, более тонкое, покрепче, чем серебро. То, что оно дороже стоит – как говорится, не моя вина. Вот, наверное, так.

Какую вашу работу можно было бы использовать как ваш «аватар»?

Думаю, «Игры единорогов». Я эту работу мгновенно придумал и очень долго делал. Считаю ее вполне своей удачной работой. Она актуальна каждый день, когда включаешь новости с телевизора, и видимо еще долго будет.

Эдуард Никитин. «Игры Единорогов», 2011 (золото, бриллианты, фото предоставлено автором)

Какие пять работ максимально разносторонне вас показывают как художника?

Работы, которые я не продам. Не потому, что не нужны деньги, а просто не продам и все, пусть поживут у меня. Что я сейчас на них куплю, на эти самые деньги? Я человек 20 века, не 21-го, мне не нужны ни кроссовки китайские, ни шапочки с козырьком (как их, бейсболки)), ни машины, которые я не вожу. Мои работы — это такой мой микромир. Вот я пришел, сову достал, с ней поздоровался..

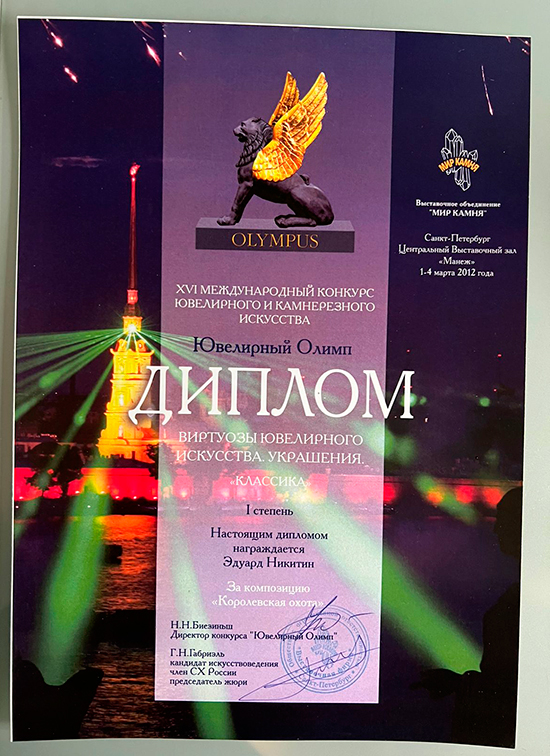

«Королевская охота», олени, это из золотых.

Есть еще звери, «Лисы» – я начал делать такую маленькую серию на японскую тему, коллекция эта пока в работе.

Брошь у меня еще есть, считаю, удачная, «Ладино», с восточным орнаментом.

В Иерусалиме было построено очень интересное здание, туристы его не знают, сейчас оно принадлежит YMCA – это христианская организация. Было построено в 1932-35-х годах на деньги масонских лож, и посвящено трем аврамическим религиям – христианству, иудаизму и исламу, все в одном комплексе. И это самое настоящее Арт-деко. Глядя на это здание, у меня возникла мысль сделать ювелирное посвящение единству религий, так появилась эта брошь в стилистике восточного Арт-деко.

«Охота на волков», работа 1988 года по мотивам известной песни Владимира Высоцкого. Я тогда его любил, и сейчас люблю, а тогда тема остро стояла, это же перестройка горбачевская. Иногда бывает так, что идея как таковая приходит чуть позже, а поначалу просто хочется поэкспериментировать с какой-то фактурой. И это был такой чистый эксперимент с фактурой, с мягким воском. Так же, кстати, случилось и с «Королевской охотой» — там было сначала желание просто сделать оленя.

Эдуард Никитин. «Королевская охота» (фото предоставлено автором)

Эдуард Никитин. Моносерьга «Лиса Кэцунэ», подвес «Лиса Кэцунэ», 2023 (золото, бриллианты). Фрагменты новой коллекции в работе (фото предоставлено автором)

Эдуард Никитин. Брошь и серьги «Ладино», 2019-22г. (золото , бриллианты, гранат, фото предоставлено автором)

Вообще, мне нравится делать композиции с вложенным смыслом. Сейчас работаю еще над одной в том же сложном жанре, когда казалось бы разные предметы создают для читающего зрителя какой-то сюжет, ассоциативный ряд, и обычные объекты, те же животные, вдруг складываются в пазл головоломки.

Современное пост-модернистское искусство — оно в принципе все такое. Не изобретает ничего нового, при этом из каких-то вырванных штампов, контекстов, смыслов пытается сделать условный коллаж, и вдруг — о, видите? Перекомпоновали, потом снова перемешивают – и получаем новую версию «Мастера и Маргариты», или еще чего-то. Ну вот и у меня такое же желание. Я не люблю лобовых решений, «кокошник», «доярка», чего-то фигуративного. Мне нравится какой-то более скрытый смысл. Японцы говорят, что предмет тем ценнее, чем больше в нем смыслов. Помните знаменитый «Сад камней»? Одна секта говорит – это тигры, плывущие за океан. Другая, даосская секта – какие тигры, это вершины гор, через облака на них Будда смотрит. Трактовок – штук четыреста. А речь идет все так же о шестнадцати камнях, которые все сразу увидеть невозможно, видишь только пятнадцать.

Лирическое отступление №5. Назначение ювелирных украшений. Кто такой художник

Бывают украшения, из которых торчит автор больше, чем того требуют обстоятельства.

Сейчас объясню. К примеру, автор решил сделать «такое, чтоб все упали», и делает вот такое кольцо. Оно интересно для выставки, с ним можно сделать несколько эффектных снимков на манекенщице – ах, какой он смелый. На этом жизнь кольца заканчивается, через полгода это никому не нужная железка.

Все-таки ювелирное должно быть адаптировано к человеку. Оно одно из самых древних искусств, и его назначение мало поменялось за последние 7000 лет. У нас те же десять пальцев, те же два уха, та же шея, менялась только стилистика. Неудобный предмет в носке, когда автор просто хотел показать себя для того, чтобы показать? Для этого есть другие жанры, живопись, перформанс. А ювелирная вещь должна перейти от одного поколения к другому. Если этого не случается, то не случается и самого предмета, не была решена задача функции металла, не продлили семи тысячелетнюю историю золотых или серебряных украшений.

Интересно смотреть, что сейчас происходит в западных культурах. Эпоха гигантских фабрик и заводов потихоньку проходит, оставляя, наверное, какой-то интерес только для экономического изучения. Я больше знаю Великобританию по авторам, бывал в гостях у гильдии золотых и серебряных дел мастеров, основанной в 1300-м. Задача гильдии – любой ценой сохранить мануальное творчество своих английских мастеров. Если кто-то вступил в гильдию, решается миллион проблем – то, что у нас так и не смогли решить: клейма, материалы, много чего. Но чтобы вступить, нужно доказать, что умеешь делать руками, умеешь рисовать. Придется показать эскизы.

Поэтому скажу так: художник — это тот, кого другие художники считают художником. Можно, конечно, сказать: я художник! Но это примерно как если я пойду на Арбат, куплю себе генеральский мундир и попрошу – обращайтесь ко мне «Ваше превосходительство». Нет, это звание нужно как-то заработать, а заработать его придется в своей среде. Вот почему «Союз художников» был нужен и выполнял свою роль.

Художник должен хорошо представлять, над чем он работает. Конкурсы нужны обязательно, потому что художник сидит в своей мастерской, что-то там делает, и думает – я гений. А потом выходит на конкурс и видит – гении там все.

У меня учителя были весьма интеллигентные, мне повезло в смысле дворянской кости учителей. И они говорили – вот понимаешь, за тысячелетнюю историю искусства сделано столько всего, что если ты хотя бы одну свою маленькую точечку, запятую туда вставишь, то считай, что уже не зря прожил и твоя жизнь состоялась.

Другая задача художника – быть узнаваемым, но не любой ценой. Тебя должны узнавать, но ты не должен этим кичиться. Вот я не перепутаю изделия Ильгиза Фазулзянова ни с кем. Он сложился как автор, кому-то нравится, кому-то нет, но он узнаваем. Изделия швейцарского ювелира Жильбера Альбера я тоже ни с кем не спутаю. Ювелирное ателье Зобеля в Германии тоже ни с чем не спутаешь, у его работ есть какой-то неуловимый оттенок.

И еще, художник, особенно ювелир – это человек, который работает с людьми. Вот художник-прикладник, который мозаику делает – он с людьми не работает, он работает со стеной, его задача сделать декор. Художник по мебели тоже достаточно условно соприкасается с людьми, больше все-таки имеет дело с материалом, с эргономикой. Конкретный человек ему неведом, его задача сделать дизайн. А ювелир именно работает с людьми.

Я не говорю, что то, что создает художник-ювелир, должно «нравиться», все как захотел заказчик захотел. Это скорее удел ремесленника. Это как есть стилисты, а есть парикмахеры. Парикмахер – ему все равно как вас постричь, челочку набок – ради бога, косые височки – да бога ради. Стилист скажет – я так вижу, давайте сделаем как я считаю, если вы мне доверяете. Поэтому ювелир – это своего рода стилист. Он должен быть хорошо одет, иметь определенные манеры. Работаешь с золотом, у тебя дорогие камни, и сидишь в подвале в грязных штанах? Ребята, это совсем не то, это другой уровень культуры. На ювелирном заводе в Свердловске все друг другу говорили «Вы», все ходили в белых халатах – по крайней мере в то время, что я застал, хотя за воротами завода отношения могли быть какие угодно. Про других художников я мало знаю, при всем уважении к живописи, графике и тд.

Но все-таки в основе художника, его творчества в целом, лежит рисунок, именно рисунок как таковой. В разные времена в хороших учебных заведениях преподавали технику рисунка. Пушкин неплохо рисовал, Лермонтов, офицеры императорской армии рисовали очень сносно, это была часть базового образования. Император Николай Второй, кстати, умел рисовать, зарисовывал запонки, детальные такие эскизы. Черчилль, когда спятил или был на грани того, в 1915 году, какой-то психиатр ему сказал что надо на что-то переключаться, и от Черчилля нам осталось около 200 неплохих полотен, это исторический факт. Вот это показатель культуры.

Эдуард Никитин в своей мастерской (фото ЮВЕЛИРУМ)

Если человек умеет рисовать на каком-то хорошем академическом уровне, он скорее всего способен себя проявить и в других жанрах: архитектуре, живописи, ювелирном творчестве. Если он плохо рисует или не умеет вовсе, профессионалам это будет видно на изделии.

У меня как-то одна девушка, аспирантка, спросила – наверное, это очень хорошо — уметь рисовать? Я ей ответил – уметь рисовать на самом деле это очень и очень плохо, ты на некоторые вещи потом не можешь смотреть. Это как, имея музыкальный слух, ты не можешь слушать в подземном переходе концерты. И вот приезжаешь в Питер, идешь на мост, смотришь – ой, а рожа-то у льва кривая, как же так сделали? После обстрела восстановили, или изначально была такая? Кстати, потом узнал, что изначально была, потому что деньги сперли, а нужно было чем-то украшать дорожки Петродворца.

Или, например, Барселона — приезжаешь и смотришь на все, что было построено Гауди и другими. И видишь – музыка, музыка, ни одной фальшивой ноты во всех этих графических построениях, сопряжениях орнаментов. Ножик не просунешь – так камни подогнаны. Двести лет стоит – еще столько простоит, никак не меньше. И – а, ну да, Барселонская академия художеств.. Ну вот что такое уметь рисовать.

Художник должен создавать какую-то гармонию, а не хаос. Его задача – как раз из хаоса попытаться сделать гармонию в контексте своего времени.

Как сказал один человек, у которого я покупал драгоценные камни – «тебе иногда мешают камни». А я не считаю себя «ювелиром», у меня нет задачи к камню приделать какую-то оправу. Камень либо дополняет идею, либо он вообще не нужен. Еще Фаберже говорил, что сделать красивое кольцо с множеством камней – задача для дурака. А сделать красивое кольцо с одним камнем – вот это действительно задача. Мне нравится вот такая постановка вопроса.

Гений это шизо, которое возникает в одиночку. Как Ахматова говорит – «король, живи один». И он создает нечто, до того не существовавшее, ни на кого не похожее. Гениев мало, а вот талантов у нас масса. Но повесть Лескова про блоху «Левша» — она не о том, какой молодец Левша, который подковал блоху. Она ведь после этого прыгать перестала! Смысл повести в том, что талантливым людям не хватило первоначального образования. Пожил бы немножко в Англии как англичане, поучился бы немножко, и из него великий мастер бы получился.

Ваше творческое кредо, внутренний девиз?

Когда я делаю предмет, даже заказной, я надеюсь: пусть случайно, к моей маленькой радости, заказчик откажется! Пусть ему не понравится, и предмет останется у меня. Стараюсь очень качественно сделать, с максимальной отдачей. У меня какая-то ответственность перед материалом, я не хочу, чтобы это потом было переплавлено, сдано в ломбард.

Мои английские заказчики просили всегда вместе с изделием эскиз. Я им эскизы передавал, они говорили – давай возьмем ксерокопию, а я им – берите подлинник, себе ксерокс оставлю. И вот мы приезжаем в Ричмонд, предместье Лондона, у них там дом трехэтажный времен Шерлока Холмса, и в главной комнате над камином висят мои эскизы. И на мой изумленный вопрос такой ответ – понимаете, Эдвард, мы народ академический, Британскую энциклопедию придумали, у нас Музей Виктории и Альберта. И если изделие ювелирное просто в целлофановом пакетике – это одна история. Если оно в авторской коробочке, где имя написано – другая. А если к нему есть эскиз – то это провенанс! Нам интересно смотреть, как это делалось, как автор думал. Считаю, это правильно.

Так что кредо у меня такое: самому не должно быть стыдно за то, что ты делаешь.

Ну а еще.. Я меньше всего думал, что этим буду кормиться, мне важно было научиться делать хорошо, все остальное потом принесут сами. Так оно, собственно, и вышло. Вы когда-нибудь видели, чтобы я хоть три копейки потратил на рекламу или на инстаграм? Мне это не нужно, кому надо — придут и закажут, я не собираюсь делать фестиваль с моими рекламными плакатами повсюду. Если бы это был Лондон или Париж, это было уместно, а здесь у нас — как-то не очень. Образ ювелира был основательно испорчен советскими кинематографистами.

Над чем работаете сейчас, что исследуете?

Делаю сейчас работу — три броши с одной темой, Крит, греческая архаика: критский бык, лабиринт из мамонтовой кости и колонна. Это можно считать моим автопортретом: я – бык, и моя сложная лабиринтная жизнь. Автор сейчас мысленно находится в Греции, на Крите!

Какая тема волнует, но еще не реализована в форме?

Есть такая тема, это не ювелирное изделие, а, выражаясь современным языком, кабинетная пластика. Посвящена очень древним богам Египта – Гору, богу с соколиной головой, сыну Осириса. Он прототип всех гербов и орлов Зевса, символ императорской или царской власти. Эта работа вряд ли где-то будет выставляться, она в свое время была сделана для масонской ложи. На ней — масонский треугольник и глаз всевидящий. Оно называется «Священная наука власти». Как бы высоко ни поднималась царская власть, все равно бог выше. «Траектория падения».

«Священная наука власти», 1993 (серебро, кварц, обсидиан, фото предоставлено автором)

Что в окружающем мире находит отклик, действует и вдохновляет вас?

Хорошо сделанные вещи прикладного назначения, очень качественно нарисованные и со вкусом изготовленные. Одежда, например, бывает красивая, люблю рассматривать.

Люблю ходить по антикварным лавкам и что-то смотреть. Вот купил несколько лет назад шведскую бутылочку для виски, насколько она элегантна! Чем она мне понравилась — у нее специально продуманные немного скошенные углы для того, чтобы было удобно в кармане носить.

Очень нравятся автомобили, что были сделаны между войнами, где-то в 50-х годах, с кузовами, крыльями этими надежными. Нынешние я вообще не понимаю, потому что мне кажется, все они одинаковые.

Еще мне корабли с детства нравятся как таковые, особенно парусники. Логика — когда нет ничего лишнего. Один раз почувствовал себя совершенно счастливым на несколько минут, это в Англии, там есть такой корабль-музей, называется «Катти Сарк». Это клипер, парусный торговый корабль середины 19 века, возил шерсть из Австралии, чай из Вест-Индии. У него очень неплохая по тем временам скорость под парусами, крейсер Аврора в начале века с трудом давала бы столько. Один филантроп, когда уже ломали все эти парусники, его купил, отреставрировал и подарил Великобритании. Я когда там был, зашел в каюту капитана, посмотрел на капитанский столик, откидные стульчики, которые могли превратиться и в кровать, и в дополнительный столик, чтобы карту развернуть. Потом сел за стол, и увидел световой люк — окошечко, из которого видно мачту и часть палубы. И я представил, как пятнадцать рыжих ирландских матросов по моей команде бы ставили паруса, и как судно идет в открытом океане, где никаких границ, никаких законов, никаких начальников.. только море и твой корабль.

Кто, вы считаете, на вас повлиял как на автора? Какие обстоятельства сформировали и подтолкнули?

Лет в 6-7 мама меня повезла из Челябинска в Ленинград. Я не помню, заходили мы в «Золотую кладовую» или нет, но книжечка 1967 года «Золотая кладовая Ленинграда» (Эрмитажа), мама подарила – она у меня до сих пор. Помню черно-белые фотографии отвратительного качества каких-то греческих изделий, с какими-то львами. Наверное, с этого для меня все и началось.

Из родных у меня никто не рисовал, но бабушка моя покойная говорила, что ее двоюродный брат работал у Иосифа Маршака в Киеве (крупнейший конкурент Фаберже, купец, меценат, основатель ювелирного дома – примечание Ювелирума), это еще в дореволюционные времена, и даже какое-то кольцо мне показывала. Отец мой покойный, когда меня впервые увидел, сказал – «этот мастером будет, у него пальцы шильцем». Не мужицкие то есть, а остренькие. Те люди имели какую-то другую мудрость, нам уже – увы, недоступную.

А так у меня отец – военный инженер, с оборонки. Мама и бабушка тоже. Они всю жизнь работали – танки, трактора.

Какими вы видите ценителей вашего творчества? Какими чертами они обладают, как вы узнаете, ваши, не ваши?

Они хороши и со вкусом одеты, хорошие манеры. У нас возникают какие-то общие темы из литературы, истории, какого-то культурного бэкграунда. Это так же, как англичане или ирландцы узнают своего по тому, читал ли он Улисса. Если обобщить, наверное, «моих» объединяет интерес к чему-то еще – чуть больший, чем интерес к кольцу или серьгам, которые они собираются унести. А вообще, мои клиенты – они ж давным-давно все мои друзья, у меня не бывает случайных людей.

Эдуард Никитин. Брошь и кольцо «Озеро грез» (золото, бриллианты, топаз, сапфир, фото предоставлено автором)

Лирическое отступление №6. Байки о клиентах

История 1.

Был один смешной случай. Мне друзья принесли отреставрировать колечко золотое с инталией, времен, страшно сказать, Кушанской Бактрии (это эллинистический период с 250 по 125 гг. до н.э., после походов Александра Македонского в Среднюю Азию). Кольцо как раз и было найдено там, ему 2300 лет — кстати в тему времени и материалов, старше чем христианство. Я взял его в реставрацию, работа была несложная, кольцо неплохо пережило века. Тут приходит ко мне в мастерскую парочка — клиенты с московской выставки, хотят получить свой заказ. А в нашей истории самое страшное, когда дама приходит с кавалером, я вам это говорю как ювелир с сорокалетним стажем, потому что мужик в этот момент думает «я вчера машину сильно помял, надо везти в ремонт, кузов красить, а тут эта дура со своими цацками». И вот попался как раз такой. Все сидело очень хорошо, все прекрасно застегивалось. И вдруг он решил меня опустить по цене, а я этих вопросов не люблю, обычно жена занимается, а тут почему-то я был один. И я сказал – понимаете, дорогие мои вы друзья. Вон там лежит кольцо, ему 2300 лет. Никто не помнит, как звали мастера, какую монету он получил за свою работу. Но это все еще золотое кольцо, предмет, который можно носить. И знаете что? Мне намного больше нравится мое кольцо, чем та сумма, которую вы мне собираетесь оставить. Тема как-то сразу была закрыта.

История 2.

Роскошный случай был еще в Хайфе с моим приятелем, с которым мы работали около месяца. У него там был маленький магазинчик, однажды заказали кольцо, он сделал. И вот приходит аналогичная парочка — кредитоспособный мужчина планирует рассчитаться за заказ, сделанный дамой. И вместо того, чтобы сказать – дорогая, какой у тебя чудесный вкус, он начинает опускать моего коллегу по цене. Они абсолютно не сходятся, приятель говорит – да лучше я его сейчас разрежу – берет кусачки, чпок-чпок, и кидает его в шосфель. Дама мгновенно побледнела, мужик покраснел, оба задом протискиваются на улицу, и я сквозь стеклянные двери вижу, как белоснежная сумка дамы впечатывается в физиономию кавалера. Минут через десять они возвращаются, только краски поменялись: дама багрового цвета, мужчина бледный как поганка. «Так! Мы были неправы! Давайте мы вам снова закажем, за две цены!» Договорились, они ушли, и я спрашиваю приятеля – ты зачем раскусил кольцо, мы его так делали тщательно, оно такое красивое! О он — «так вот оно, целехонько, я не кольцо, а проволоку откусил — надо как-то этих идиотов было проучить».

История 3.

Израиль, пятница, конец рабочей недели, шаббат. Религиозные идут в синагогу, остальные на пляж. И вот заходит к нам парочка – женщина красоты неописуемой, модельной внешности, русская, а мужчина какой-то восточный, но тоже вроде по-русски говорит. И вот этот джентльмен спрашивает моего коллегу: «Алик, у вас есть дорогое кольцо?» «Вот, пожалуйста». «Нет, вы не поняли, нам нужно по-настоящему дорогое кольцо! Нет, нет, намного дороже!» Алик лезет в сейф, достает кольцо с трехкаратным камнем. «Воот, это именно то, что нужно!» Блеск камня на потолке, лучики солнца играют — просто золотой зуб во рту Паниковского. Кольцо сидит великолепно. Мужчина достает чековую книжку, выписывает чек абсолютно не торгуясь, сумма крупная даже по нынешним временам. Алик говорит – я, к сожалению, не могу подтвердить чек в банке, банк уже не работает. На что гордый посетитель отвечает — да не вопрос, и кольцо, и чек остаются у вас до воскресенья (когда начинается рабочая неделя в Израиле), я в воскресенье зайду, заберу кольцо. В воскресенье Алик звонит в банк, и банк говорит — господа ювелиры, на этом чеке нет денег не то, чтобы на кольцо, на этом чеке нет денег даже чтобы купить чебурек, какие бриллианты? Глупо звонить в полицию, потому что у нас ничего не пропало. У нас как была полна коробочка, и кольцо – оно в сейфе лежит. И какая-то бумажка похожая на чек, но не чек. Никто не пришел ни на следующий день, ни через неделю, ни через две. Мы этого мужика случайно встретили на базаре месяца через два, он покупал помидоры. Говорим – это ты? А что так интересно получилось, какая-то странная история? На что в ответ слышим: ой, ребята, я вам так обязан, я к вам потом зайду с коньяком. Если бы вы знали, какая это была ночь!

Этих ювелирных историй за мою долгую жизнь я насмотрелся предостаточно, мог бы книги писать, но пока еще есть работа.

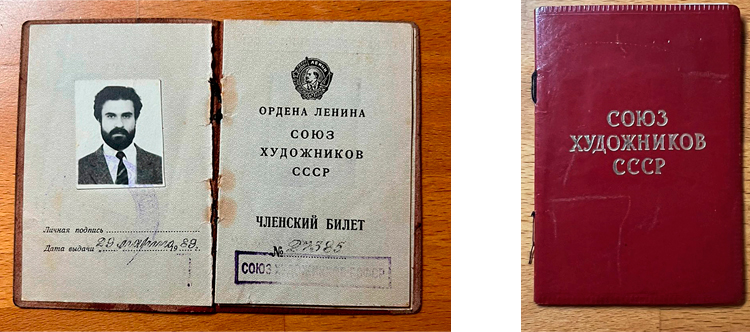

Состоите ли в творческих объединениях? Каких? Что вам это дает?

Я вступил в Союз художников в том же году как уезжали в Финляндию, в 1989, членский билет сохранился. Тогда это было очень непросто, нужно было иметь в багаже не меньше двух выставок, причем всесоюзных, а еще набрать участия в мелких, зональных. У меня все это было, потому что я выставлялся со студенческих времен, с последнего курса, это были сборные выставки от Союза художников: тут картина, тут гипсовая голова доярки, тут златоустовские кинжалы и вот эти серьги.

Художники нормальные не любили это все околоювелирное, называли «прикладуха», потому что народ придет и смотрит на эти кинжалы, а на картину «Нарком на лыжной прогулке» не смотрит.

Но что хочу сказать. Член Союза художников – это человек со статусом, уже не тунеядец, а по меньшей мере как кандидат наук по тем временам. То есть ты официально – профессионал. Однако сам по себе Союз художников ювелиров не любил. Разве что Екатеринбург – там их много, и они сильные.

Пару слов про Союз художников. Он был в СССР один, еще были по республикам – в РСФСР. Все, никаких альтернативных союзов тогда еще не придумали. Был от Союза главный выставочный зал – вот этот огромный ЦДХ, было много чего дополнительно — свои больницы, дома отдыха, яхтенные клубы и тд. Даже в Челябинске был свой яхт-клуб, яхта была, дом отдыха. Были областные управления культуры, в каждом какой-нибудь краеведческий музей, в котором устраивали выставки, в разных городах. Жизнь была изумительно хороша. Главное, что человек мог исполнять госзаказы.

Владислав Храмцов каждый год по 2-3 месяца возглавлял дачу в Паланге для ювелиров. Клубное событие, мастер-классы, много было чего, попасть туда было очень сложно, мероприятие международное. Люди приезжали, сидели за верстаками, давалась какая-то общая тема.

Три главные для вас (российские или международные) выставки. Чем были важны?

Для тех, кто не очень разбирается: персональные выставки ювелирам делать чрезвычайно сложно. Живописцу легче – вот в мастерской у него холсты. А ювелиру так не выйдет, материал слишком дорогой сам по себе. Сделать, к примеру, шестьдесят работ «про запас» на выставку ювелиру непросто, особенно если ювелир хороший.

Выставок было много — и в то же время, не так уж много. Мне запомнились те выставки, на которых я познакомился с интересными людьми. Конечно, всегда впечатляет Алмазный фонд, выставки Гохрана. Но даже там мне запоминаются в первую очередь люди и темы бесед. Например, я с Денисом Арциновичем как раз там познакомился, а потом мы с ним подружились.

Из иностранных выставок приходит на ум «Три тысячи лет Иерусалима» — в Иерусалиме.

В Финляндии в русском посольстве также была интересная выставка, на которую я сам привозил работы своих коллег, всего триста работ. Наших художников-ювелиров на тот момент там отродясь никто не видел (и неясно, как скоро увидят снова). Как вышло эту выставку сделать? Пока жил в Финляндии, дружил с дипломатами из советского посольства. И они сказали – у нас есть такое заведение в Хельсинки, называется «Советский культурный центр», и нам Министерство иностранных дел шлет какие-то выставки, пропагандистские – то какие-то красные шаровары, то пулемет «Максим», финнов от всего этого тошнит, они еще помнят ту войну. И мне говорят – давай, может, свою ювелирную выставку сделаем? Отличная идея. Я поехал в отпуск в Россию, приехал в Екатеринбург и сказал – вот, друзья, есть такая возможность, без всяких проблем, в первой капстране (а это считалась «капиталистическая страна»). Быстренько собрали, и триста изделий в двух чемоданах я перевез через государственную границу, со всеми документами как полагается. Прекрасно шла выставка, месяца три, Фонд Рантанена выдал серебряную медаль, выписал через посольство благодарственные письма. Медаль в полфунта весом точно была, здоровенная.

К сожалению, у нас выставки авторских работ проходят не совсем так, как должны, не важно, кто организатор. Вроде участвуешь, готовишь работы, приходят люди. Но при этом не происходит чего-то логически ожидаемого. Практически не бывает, чтобы кто-то во время выставки подошел спросить, что это за автор, сколько стоят работы, как связаться? Совсем не припомню подобного. Поэтому ценишь и запоминаешь просто умных людей, которые во время выставки что-то замечают, рефлексируют и тебе говорят.

Например, я делал выставку у себя в Челябинске, ее посетила финская делегация. Один молодой финн, подошел к витрине, где была работа «Осенний город» (одна из первых концептуальных работ, посвящена была японской поэзии, хокку), и говорит – «я недавно стажировался в Японии, был в музее Киото, и знаете — они там думают точно так же, как вы!» Для меня это был потрясающий комплимент. Еще однажды какая-то пара подходила на московской «Симфонии самоцветов», интеллигентная такая, и говорят – «мы были в археологическом музее в Пловдиве, и сейчас, глядя на ваши работы, почувствовали археологию, обстановку Греции» – мне это было приятно.

Интерьерная композиция «Осенний город», 1986 (яшма, бронза, кварц, обсидиан). «Фабричный» период Эдуарда Никитина. Посвящена японской поэзии. Перевод хокку с японского: «Осенняя буря с деревьев срывает листву Сегодня впервые я вспомнил с тоской запоздалой О красках весеннего сада «Мацуо Басе» (фото предоставлено автором)

Все остальные ситуации с выставками – это просто желание быстренько продать и бежать. Все блестит, сверкает.

Вот вы, наверное, заметили, что я не люблю полированного золота? Благородный предмет – он должен благородно занашиваться, как хорошие джинсы, как хорошие часы. На нем должны быть немножко следы бытования, какого-то вот такого процесса, контакта с человеком. Когда просто блестит как китайская позолота, два дня поносили и все стерлось — это немножко не мое.

Где можно увидеть ваши работы на постоянной основе, и где появляются время от времени?

Увы, я не думаю, что кто-то из моих коллег мог бы похвастаться, что его работы на постоянной основе лежат в какой-то экспозиции. К сожалению, знаю немало людей, художников и ювелиров на голову выше меня, о которых уже в нынешнем поколении не знает никто. Тот же самый Геннадий Ленцов, живущий в Москве. Писательница Тэффи во время своей жизни во Франции заметила, что западная культура любит гордиться своими деятелями, а русская культура предпочитает за своими героями «подсматривать». Я на эту тему уже особо сильно не переживаю, но все же. Мою работу «Кидушная чаша» («Золотой Иерусалим») музей Иерусалима, например, купил, а здесь, в Москве, госмузей легко может обратиться с вопросом «не подарите ли».

Часть моих работ можно увидеть на моем сайте ednikitin.com в разделе «Каталог», мне сын когда-то сделал этот сайт и вел его, но сейчас он, конечно, давно уже не обновляется.

Эдуард Никитин со скульптором Сергеем Шиманским на открытии конкурсной выставки «Металл, камень, идея-2024» в Екатеринбурге (фото — ЮВЕЛИРУМ)

Покупка вашей работы каким музеем, учреждением или личностью стала (или могла бы стать) для вас очень важным событием? Почему?

Любой автор, наверное, хочет, чтобы работу купил известный музей. Нет у меня каких-то супер личностей среди покупателей, насколько я помню. Я же не телезвезда, чтобы ко мне такого рода был интерес. И предметы у меня такие, прямо скажем, не гламурные. Но интересные коллекционерам. Есть несколько постоянных покупателей, которых я не хотел бы озвучивать, которые приобретают не для того, чтобы носить – хотя, конечно, их можно и надеть, но уже просто как предметы в свою коллекцию. Часть из них живет за границей — Великобритания, Маврикий, Швейцария, вполне такая интеллигентная публика. Иногда приезжают сюда в Москву полить цветы у себя на квартире на Пречистенке, и заглядывают ко мне в мастерскую.

Лирическое отступление №7. Как родилось российское ювелирное искусство

Вспомнил одну историю. Это был 1985 год, молодой Андрей Гилодо делал в Москве «Первую выставку московских ювелиров». Я был в Москве в командировке, и вот это событие чисто случайно застал. Там были очень интересные работы из нестандартных для того времени материалов — черное дерево, перламутр, металл, оксидированный титан.

Андрей Акимович рассказывал мне потом, как открыл эту выставку, и вдруг музейное начальство говорит – что это за фигня, убирай все это, будем делать нормальную выставку – Дулёвский завод или вроде того. Расстроенный Андрей стал собирать уже все эти предметы, и вдруг раздаётся телефонный звонок, сообщают — Раиса Максимовна Горбачева, имея пятнадцать секунд свободного времени, хочет сюда заглянуть. Реклама была по городу, в музее сохранились плакаты, это же первая ювелирная авторская выставка. Приезжает лимузин, она снимает шубу, проходит. И вместо пятнадцати заявленных протокольных секунд проводит в музее два с половиной часа, все это время рассматривая выставку и разговаривая с этим самым Гилодо. И вот что я скажу — считаю, что день визита Раисы Максимовны в ВМДПНИ в 1985 году и есть дата создания российского ювелирного искусства как такового, если говорить об искусстве.

А дальше события развивались следующим образом. У нее был культурный фонд, соответственно, имени Горбачевой, он занимался в том числе финансированием культурных проектов. И вот в результате неких международных отношений с Маргарет Тэтчер они получают приглашение (кажется, от Гильдии золотых и серебряных дел Великобритании) сделать там выставку русских (еще советских) ювелиров. «Русских ювелиров», конечно, было громко сказано, тогда только Москва и была в поле зрения, даже Петербург еще не был.

Участники собрали какие-то свои работы, не было ни золота, ни серебра, в основном какие-то мельхиоровые, жирафы, что-то такое. Британцам понравились эти изделия, они решили даже что-то купить, но предложили такие цены, что даже голодные советские художники сказали – да ну, пусть лучше работы вернутся домой. Об этом узнала Раиса Горбачева и сказала – ну что, зачем мы будем обижать наших мастеров, давайте я их просто куплю за средства фонда, по тем ценам, какие эти художники назовут.

Это, конечно, запомнилось – редкий случай, когда за свое творчество авторы получили что-то весомое, начали приподниматься на крыло. Редчайший случай, когда государство обратило внимание на ювелирное искусство, в хорошем смысле слова. Сейчас новый статус «художник-ювелир», конечно, тоже можно считать вниманием государства, но это немножко не то.

Работаете ли на заказ? Ваш подход к работе с заказчиком?

Наверное, можно сказать что работаю. Если клиенту из готовой коллекции ничего не понравилось, бывает, нужно сделать что-то непосредственно для него. Но, во-первых, я сразу определяю – мой-не мой, поймет ли он то, что я попытаюсь нарисовать. Если контакт состоялся, я сделаю эскиз, обычно прошу на это времени, чтобы не торопясь, не люблю ничего делать в спешке. Вкладываю идею в эскиз.

Я никогда не делаю такого, чтобы «а вот здесь вы мне бриллиантик вставьте». Если считаю, что он там не нужен – не вставлю, смогу убедить человека, что он там будет излишним.

Наверное, можно сказать, что я работаю как «стилист». Как ремесленник я не хочу работать, вот это вот — «покажите картинку», когда клиент увидел в самолетном журнале браслет за баснословные деньги, но знает ювелира, который его сделает за три копейки. Этот ювелир – не я). Кто-то сделает даже лучше, не отличить от Картье, это такой бизнес, люди зарабатывают деньги и слава богу, здоровья им и процветания в этом увлекательном процессе.

Чем не удовлетворены, что пока не достигнуто, где не реализованы?

Своим собственным бессилием, что уже не могу сделать то, что хочу. Есть много отрисованных вещей, лежат эскизы, и это каждый день надо мной висит, давит, как не выполненная функция. Я помню, наверное, все свои изделия. Только живя в Москве, я сделал, наверное, тысячи полторы изделий за двадцать пять лет. Но те, которые не сделал, они меня очень сильно расстраивают, трудно это принять.

Я чувствую, что как будто уже исчерпана компетентность 20 века. Сейчас 21-й, нужен компьютер, хочется применить что-то новое, а я не могу, не умею, а взаимодействовать с кем-то нанятым тоже непросто. Сын у меня помогал, когда было время, и даже получались интересные штуки, но сейчас это стало в тысячу раз сложнее по разным причинам – и время, и обстоятельства. Я много сейчас страдаю из-за этого, кляну себя, что не могу. Но может, бог даст сил, хотя бы что-нибудь из этого сделаю.

Вообще, самые хорошие работы – ранние, которые делаются в юном возрасте. Вот ранние работы Даши Намдакова – смотришь на них, золотые броши, а потом уже замечаешь — тут компьютер, там кого-то привлек, что-то теряется, и профессионал это видит. Так же, как ранние работы Пикассо намного интереснее, чем его поздний период — больше энергии, и в голове еще масса знаний.

Эдуард Никитин. Лисы разных периодов (фото предоставлено автором):

Что дает энергию жить и работать, что подпитывает, без чего будет пусто?

То, чем я сейчас занимаюсь, и занимался, как выяснилось, всю свою жизнь — все это не является средством заработка. Это, скорее, стиль жизни, я этим просто живу. Еду на метро на работу – и по сути, уже на работе, знаю, что сейчас буду делать, какой инструмент возьму. У меня никогда не бывает периодов запоя, не бывает, как у всех нормальных людей, ничегонеделания. Я очень плохо переживаю какой-нибудь такой невнятный вид отдыха, на третий день около любого красивого моря мне станет скучно, если не могу чего-нибудь изучать. В Туапсе или в Сочи мне было бы безумно скучно. Я люблю все время что-то исследовать, понимать процесс, историю, кто тут раньше жил, чем занимался. В Барселоне не скучно – там есть музей. Вот, наверное, это и вдохновляет.

В какой эпохе хотелось бы пожить, если бы был такой шанс? Если бы была вторая жизнь, в чем еще хотели бы реализоваться?

Ой, в разных эпохах хотелось бы пожить! Я был бы дипломатом. Неплохим адвокатом (но не юристом). Священником в виде раввина – наверное, нет, я слишком честный). Судовладельцем бы очень хотелось побыть, не моряком, а именно судовладельцем, но только не во время эпохи географических открытий, безумно интересно, но страшновато — какие-то темные личности всем занимались, да и индейцев мне жалко, нет, лучше в эпоху попозже.

Еще бы переместиться чуть раньше, в античность — становление человечества, взаимоотношения с разными силами, познание себя. Вот почему античная культура сохранилась по наши дни, и мы до сих пор в школе изучаем древние мифы? А потому что боги были людьми! Такие же развратники-пьяницы-тунеядцы, как и сами люди, со всеми человеческими поступками. И вот они сохранились во времени, в отличие от многих других.

Христианство принесло совершенно другие коннотации, там уже не надо было изобретать сюжет. Художник Возрождения сюжет для своих работ не изобретал, они были предложены монастырем, общиной монахов, ставившей задачу расписать стену того или иного монастыря. Светское искусство появится намного позже. По сути, «Снятие с креста» одного художника и то же другого отличается только стилистическими особенностями, но никак не сюжетно. «Тайная вечеря» — сколько их вариаций? – сюжет же один.

Есть такая книжка о Челлини, написанная им самим, хвастливая до безобразия, читать невозможно, но тем не менее хочется, это документ эпохи, все-таки 16 век. И описывается там такой случай. Папа Юлий Второй призывает Челлини, чтобы тот ему сделал золотую печать с изображением Варфоломеевской ночи (эскиз сохранился, печать — я не знаю). Такая крупная золотая печать папская, с ладошку ребенка. Челлини делает эскиз и приносит Папе, тот смотрит, говорит, мне нравится, начинайте делать. А работали тогда точно так же, как мы сейчас, технология по сути не поменялась — воск, выплавляемая модель. И Папа говорит Челлини: как восковку сделаете, мне, голубчик, покажите! Челлини начинает возмущаться – ну зачем вам смотреть на невзрачный воск, давайте сразу в золоте отольем, раз рисунок понравился? На что Папа Юлий Второй говорит: дорогой Маэстро, это я сегодня Юлий Второй, а вообще-то мы герцоги Гонзаго, и шесть поколений моих предков только и делали, что изучали предметы искусства и собирали глиптотеки, все эти кунсткамеры. Мне интересен процесс!

Вот в тот момент мне очень хочется попасть, когда жили такие люди. Потому что не «что там этот мазила сделал?» Люди интересовались! Это Италия, конечно. 80% мирового искусства сосредоточено в Италии. А что там его искать? Копнул в огороде – и вот оно. Эта культура потом расползлась, по разным странам, материкам.

Еще интересно было бы, наверное, попасть в эпоху, когда верили, что войны не будет никогда, тот короткий период с Арт-деко, джазом, легкий и элегантный. Я люблю Арт-Деко, незаконченный стиль, до сих пор где-то нет-нет да проявится, он ближе всего к нам, а дело в скорости. Когда возник Арт-Деко – женщина села за руль, полетел дирижабль, первый самолет через Атлантику. Это близкие к нам скоростные перемещения через пространство, близкий ритм жизни, по сравнению с каким-нибудь 17 или 19-м веком, когда запрягли карету и вечность едут до Петербурга. И это формировало стиль.

В послевоенном времени тоже хотелось бы оказаться — на американской территории, в 1940-50-е годы, когда нация поняла, что они из себя что-то серьезное представляют. 1940-е годы 20 века, наверное, стилистически мои любимые, как ни странно. Запомнился почему-то Уинстон Черчилль в этой связи, когда он уже премьер-министр, идет Вторая Мировая, Гитлер уже бомбит Польшу, самолеты вот-вот полетят на Лондон. Приносят ему на бюджет Великобритании на подпись, и он говорит – а где тут расходы на Министерство культуры, я чего-то не вижу? Ему отвечают – товарищ Черчилль, вторая мировая война, немцы летят, какая филармония, какие музеи? А он говорит: хорошо, но если мы не будем давать деньги на сохранение британской культуры, мы за что вообще собираемся воевать?

В завершение разговора: несколько фото, сделанных во время разговора с автором в мастерской

С Эдуардом Никитиным говорила главред juvelirum.ru Ольга Кулейкина

Все фото работ и эскизов, кроме отмеченных авторством ЮВЕЛИРУМА, предоставлены для публикации Эдуардом Никитиным и размещаются с его разрешения.

Знакомство с автором: анкета Анастасии Номар (Хабаровск)

Все публикации о ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ | Современное искусство и дизайн

Оставьте пожалуйста ваш комментарий: